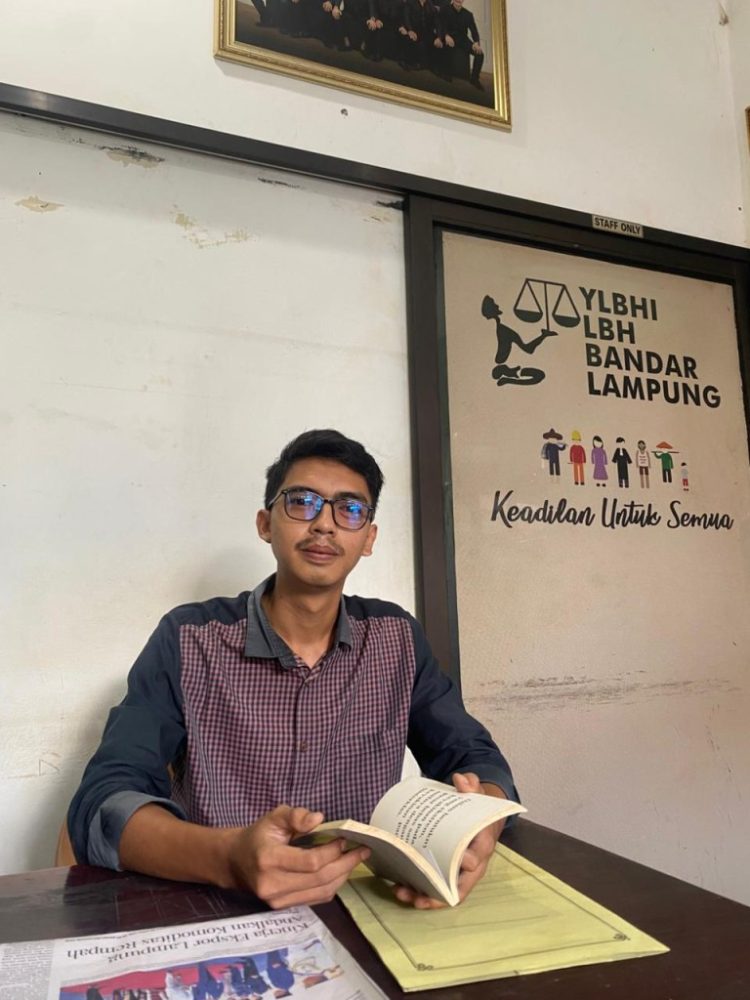

SAIBETIK- Dalam lanskap dunia akademik modern yang sering kali terjebak dalam rutinitas administratif dan obsesi terhadap angka sitasi, muncul sosok yang menolak untuk hanya menjadi bagian dari sistem pengetahuan yang steril. Sosok itu adalah Budiyono, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang dikenal luas bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai intelektual organik—seorang pemikir yang tidak hanya menganalisis realitas sosial, melainkan juga terlibat langsung dalam mengubahnya.

Budiyono menjelma menjadi figur langka di tengah dunia pendidikan tinggi yang semakin pragmatis. Ia bukan sekadar akademisi yang menulis di jurnal dan berbicara di forum ilmiah, melainkan seorang pendidik yang hidup di antara rakyat, belajar dari penderitaan mereka, dan menjadikan pengetahuan sebagai senjata pembebasan. Dalam kerangka pemikiran Antonio Gramsci, Budiyono bukanlah intelektual tradisional yang berdiri di menara gading, melainkan intelektual organik—mereka yang tumbuh dari rahim rakyat, memahami denyut nadi kehidupan mereka, dan mengabdikan ilmunya untuk memperjuangkan keadilan sosial.

Sebagai dosen, Budiyono mengubah ruang kelas menjadi arena dialog kritis dan pembebasan. Ia tidak hanya mengajarkan hukum sebagai kumpulan pasal-pasal, tetapi menghidupkannya sebagai pisau analisis untuk membedah kekuasaan dan ketidakadilan struktural. Mahasiswa diajaknya berpikir bahwa hukum bukanlah produk netral, melainkan hasil dari tarik-menarik kepentingan ekonomi dan politik. Dengan gaya mengajar yang reflektif dan membebaskan, ia menjadikan kelas sebagai ruang perlawanan terhadap formalisme akademik.

Sikapnya ini mengingatkan pada prinsip Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed, bahwa pendidikan sejati adalah proses dialogis antara guru dan murid, bukan proses indoktrinasi satu arah. Freire menekankan bahwa pendidikan harus menjadi praksis kebebasan—sebuah jalan untuk membaca dunia sekaligus mengubahnya. Budiyono menerapkan prinsip ini dalam konteks lokal Lampung, menghadirkan pendidikan hukum yang kritis, berpihak, dan transformatif.

Namun, kiprahnya tidak berhenti di kampus. Budiyono juga dikenal aktif mendampingi masyarakat yang tertindas: petani yang tergusur lahannya, buruh yang haknya dirampas, hingga mahasiswa yang memperjuangkan demokrasi kampus. Ia hadir bukan sebagai “peneliti lapangan” yang datang untuk mengumpulkan data, melainkan sebagai bagian dari perjuangan itu sendiri. Keberpihakannya nyata, bukan dalam wacana, tetapi dalam tindakan. Ia percaya bahwa netralitas akademik adalah ilusi, karena setiap pengetahuan selalu memihak pada suatu nilai dan kepentingan.

Melalui kerja advokasi sosial, Budiyono menghadirkan wajah baru bagi dunia akademik: dunia yang menyatu dengan denyut perjuangan rakyat. Ia menjadikan hukum sebagai alat emansipasi, bukan alat dominasi. Ia juga membangun kesadaran kritis bahwa ilmu pengetahuan sejatinya harus dikembalikan ke tujuan asalnya—membebaskan manusia dari penindasan. Dalam praktiknya, ia sering kali menjadi jembatan antara mahasiswa, aktivis, dan masyarakat sipil dalam memperjuangkan keadilan.

Dalam dunia akademik yang semakin tersandera oleh logika neoliberal, di mana universitas berubah menjadi “pabrik ijazah” dan mahasiswa menjadi “konsumen pendidikan”, Budiyono tampil sebagai oase kesadaran. Ia menolak pandangan bahwa pendidikan hanya untuk karier, tetapi menegaskan bahwa pendidikan adalah proses kemanusiaan yang utuh. Ia mengingatkan bahwa universitas harus menjadi ruang publik kritis, bukan lembaga korporasi yang memperdagangkan ilmu.

Gagasan dan tindakannya menjadikan Budiyono simbol perlawanan terhadap hegemoni pengetahuan yang elitis. Ia tidak menulis untuk ketenaran, melainkan untuk menyuarakan mereka yang tidak punya suara. Ia tidak memburu reputasi akademik, melainkan keberpihakan sosial. Bagi Budiyono, intelektual sejati adalah mereka yang berani kotor oleh lumpur perjuangan, bukan yang sibuk menjaga kesucian gelar.

Pada usia ke-51 tahun, yang diperingatinya pada 19 Oktober 2025, Budiyono masih terus menyalakan api intelektualitas yang berpihak pada rakyat. Di tengah perubahan zaman yang semakin cepat dan kompetitif, ia tetap teguh pada prinsip bahwa ilmu tanpa moralitas hanyalah kehampaan, dan pengetahuan tanpa keberpihakan hanyalah alat kekuasaan. Sosoknya menjadi pengingat bahwa dosen bukan sekadar pengajar, tetapi juga penjaga nurani publik dan penggerak kesadaran sosial.

Jejak langkah Budiyono memberi inspirasi bagi generasi muda, terutama mahasiswa, untuk memahami bahwa berpikir kritis bukan hanya tentang menguasai teori, tetapi juga tentang keberanian untuk melawan ketidakadilan. Ia mencontohkan bagaimana ilmu hukum dapat menjadi sarana perubahan sosial, bukan sekadar jalan menuju profesi yang mapan. Ia membuktikan bahwa seorang akademisi bisa menjadi agen transformasi, bukan sekadar pelestari sistem.

Di era ketika banyak intelektual memilih diam, Budiyono memilih berdiri di garis depan perjuangan rakyat. Ia bukan hanya menulis tentang perubahan, tetapi menghadirkannya. Ia bukan hanya berbicara tentang keadilan, tetapi menegakkannya. Dalam dirinya, Gramsci menemukan wujud hidup dari intelektual organik: sosok yang menjadikan pengetahuan sebagai kekuatan pembebas, bukan alat kekuasaan.***